Archive

Erupsi Debu Jumat Pagi 1 Juni 2018 di Gunung Merapi

Gunung Merapi meletus pada Jumat pagi1 Juni 2018. Disertai dentuman suara keras disusul gemuruh, terlihat semburan putih abu-abu tebal menyeruak tinggi ke udara. Pemandangan mengesankan sekaligus mencekam itu terlihat hingga sejauh Karanganyar di timur dan Ambarawa di utara, keduanya di propinsi Jawa Tengah. Suara gemuruh terdengar bahkan hingga sejauh Kaloran, Temanggung (juga di Jawa Tengah).

Gambar 1. Saat-saat erupsi debu Merapi 1 Juni 2018, diamati dari Turi (Sleman) di kaki selatan Gunung Merapi. Sumber: Rini Maya Puspita, 2018.

Erupsi Debu

Semenjak Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), meningkatkan status aktivitas Gunung Merapi menjadi Waspada (Level II) mulai 21 Mei 2018 pukul 23:00 WIB, maka erupsi seperti ini terkategori sebagai erupsi debu atau erupsi minor. Eruspi tercatat dimulai pada pukul 08:20 WIB dan berlangsung selama 2 menit kemudian. Seismometer (radas pengukur gempa) mencatat erupsi disertai dengan kejadian gempa letusan yang memiliki amplitudo maksimal 77 milimeter.

Material letusan disemburkan hingga setinggi 6.000 meter di atas puncak. Dengan ketinggian kawah Merapi 2.968 mdpl, maka kolom letusan ini membumbung hingga setinggi 8.968 mdpl atau hampir mencapai ketinggian FL 300 (flight level 30.000 feet).Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, lembaga yang bertugas menginformasikan paparan debu vulkanik letusan gunung-gemunung berapi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, menginformasikan debu vulkaniknya memang menjangkau FL300.

Gambar 2. Rekaman seismik Gunung Merapi berdasarkan seismometer di stasiun Pusunglodon, dekat puncak. Jejak erupsi debu Merapi terlihat di bagian paling bawah. Sumber: BPPTKG, 2018.

Berdasarkan ketinggian kolom letusannya dan dengan menggunakan hubungan antara tinggi kolom letusan terhadap kecepatan pengeluaran material vulkanik (Sparks, 1997 dan Mastin, 2009) diperhitungkan erupsi debu ini melepaskan sekitar 140 meter3 material vulkanik per detiknya. Sehingga dengan durasi erupsi 2 menit, secara keseluruhan dilepaskan sekitar 17.000 meter3 material vulkanik. Dengan demikian erupsi debu Merapi 1 Juni 2018 masih lebih kecil ketimbang erupsi debu 24 Mei 2018 lalu, yakni sekitar setengahnya saja.

Seperti peristiwa erupsi sejak 21 Mei 2018, erupsi debu kali ini pun mengusung narasi serupa. Yakni sebagai erupsi debu yang menjadi bagian dari awal episode erupsi magmatis Merapi. Erupsi debu Merapi 1 Juni 2018 mewujud dalam letusan bertipe vulkanian, atau vulkano kuat dengan mengacu klasifikasi Escher (1933). Dalam letusan vulkano kuat, kolom letusan disemburkan tinggi ke langit oleh dorongan gas vulkanik bertekanan tinggi.

Material letusannya menjatuhi tubuh gunung sektor lereng dan kaki gunung atau bahkan lebih jauh lagi. Itulah yang terjadi dalam erupsi debu Merapi 1 Juni 2018. Segera setelah menjangkau elevasi hampir 9.000 mdpl, debu letusan melebar horizontal mengikuti hembusan angin regional sebelum gravitasi membuatnya berjatuhan kembali ke paras Bumi. Dalam catatan BPPTKG, hembusan angin membuat debu vulkanik erupsi ini bergerak ke arah barat. Citra satelit Himawari dalam kanal RGB yang disajikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan debu vulkanik mengarah ke barat daya.

Gambar 3. Menit-menit awal sebaran debu vulkanik Gunung Merapi pasca erupsi debunya, diabadikan dari Sleman. Sumber: Danang, 2018.

Status Waspada (Level II)

Erupsi debu ini terjadi dalam situasi Gunung Merapi menyandang status Waspada (Level II). Resiko yang terjadi sejauh ini lebih berupa paparan debu vulkanik. Perlindungan terbaik terhadap abu vulkanik adalah dengan tetap tinggal di dalam ruangan/rumah. Dengan jendela dan ventilasi yang tertutup. Jika terpaksa harus beraktivitas keluar rumah, maka lengkapi diri anda dengan alat perlinfungan diri seperti kacamata, jaket dan helm.

Jangan lupa untuk terus memantau informasi dari lembaga yang berwenang. Seperti BPPTKG untuk informasi soal erupsi Gunung Merapi dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat untuk petunjuk evakuasi bila diperlukan.

Gambar 4. Debu vulkanik produk erupsi debu Merapi 1 Juni 2018 seperti terekam dalam citra satelit Himawari pada kanal RGB yang dipublikasikan BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta. Sumber: BMKG, 2018.

Pada akhirnya kita harus menerima bahwa Gunung Merapi memang telah berubah pasca 2010 TU. Kini ia kerap meletuskan diri secara freatik, meski dalam kurun empat tahun terakhir nyaris tiada kejadian serupa. Hidup ramah bersama Merapi yang telah berubah adalah satu keniscayaan.

Krisis Erupsi Merapi 21-24 Mei 2018 dan Status Waspada (Level II)

Selama tiga hari berturut-turut mulai Senin 21 Mei 2018, Gunung Merapi mempertontonkan solah tingkahnya yang tak pernah terlihat selama setidaknya delapan tahun terakhir. Ia mengalami erupsi secara bertubi-tubi, hingga 8 kejadian, dalam tempo 81 jam. Erupsi pertama terjadi pada Senin dinihari 21 Mei 2018 pukul 01:25 WIB, yang membumbungkan asap dan debu hingga setinggi 700 meter di atas kawah. Sementara erupsi terakhir terjadi pada Kamis 24 Mei 2018 pukul 10:48 WIB, menyemburkan debu vulkanik hingga menjangkau ketinggian 1.500 meter di atas kawah.

Gambar 1. Kolom letusan mulai membumbung saat terjadi erupsi ke-2 dalam babak erupsi beruntun Gunung Merapi selama 81 jam, 21-24 Mei 2018. Semula disangka sebagai erupsi freatik, analisis debu produk letusan memperlihatkan erupsi ini merupakan awal dari erupsi magmatik Merapi. Diabadikan dari Selo. Sumber: Anonim, 2018.

Erupsi bertubi-tubi itu menaburkan tak kurang dari 37.000 meter3 material vulkanik ke langit. Sebagian besar diantaranya disemburkan pada erupsi Kamis dinihari 24 Mei 2018 pukul 02:56 WIB, yang menghembuskan kolom letusannya hingga setinggi 6.000 meter di atas kawah. Menjadikannya erupsi terbesar semenjak berakhirnya episode Letusan Merapi 2010 dan sedikit lebih besar dibanding erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Erupsi bertubi-tubi itu menyebabkan lereng gunung sektor barat daya dan selatan diguyur pasir. Sedangkan debu vulkaniknya yang melayang terbawa angin ke selatan menghujani Yogyakarta sebagai hujan abu tipis. Sementara debu yang melayang jauh barat mampu menciptakan hujan abu tipis di Kroya (Kabupaten Cilacap) yang berjarak 130 kilometer dari Merapi.

Pendeknya, selama babak erupsi yang bertubi-tubi tersebut tujuh kabupaten/kota di dua propinsi sempat terpapar debu vulkanik. Yakni Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo di propinsi DIY. Dan Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen serta Kab. Cilacap di propinsi Jawa Tengah. Kecuali di kabupaten yang tepat berbatasan dengan gunung Merapi, paparan debu vulkaniknya sangat ringan. Ia hanya baru bisa dirasakan mengganggu di kedua mata kita manakala berkendara. Tak ada korban luka-luka, apalagi korban jiwa, yang jatuh akibat rentetan erupsi ini.

Gambar 2. Sebaran debu vulkanik produk erupsi debu Merapi, mulai dari erupsi pertama (atas), kedua (tengah) dan kelima (bawah). Sumber: BPPTKG, 2018.

Awal Letusan Merapi 2018?

Krisis erupsi Merapi yang ditandai rentetan erupsi itu semula diduga sebagai erupsi freatik. Atau serupa dengan kejadian erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 yang mengejutkan. Namun analisa BPPTKG (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kebencanaan Geologi) terhadap sampel debu vulkanik produk erupsi 21 Mei 2018 menyajikan cerita berbeda. Komposisinya ternyata berbeda dengan komposisi debu vulkanik produk erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018, khususnya dalam hal kadar Silikat (SiO2).

Gambar 3. Hasil analisis BPPTKG tentang komposisi debu vulkanik produk krisis erupsi Merapi dibandingkan dengan produk erupsi freatik 11 Mei 2018 serta produk Letusan Merapi 2006 dan Letusan Merapi 2010. Nampak jelas debu produk krisis erupsi Merapi kali ini berbeda dengan produk erupsi sebelumnya, indikasi adanya keterlibatan magma segar. Sumber: BPPTKG, 2018.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa erupsi beruntun itu lebih didominasi oleh aktivitas magma segar. Yakni magma yang berasal dari dapur magma di perutbumi Merapi dan sedang bergerak naik. Bukan magma tua, yakni magma sisa episode letusan sebelumnya terutama Letusan Merapi 2010 yang membentuk kubah lava di dasar kawah saat ini. Mungkin lebih tepat bila rangkaian letusan di awal krisis erupsi Merapi kali ini disebut erupsi debu yang bertenagakan dorongan gas-gas vulkanik panas dari magma segar Merapi. Bukan lagi erupsi freatik, erupsi yang didorong oleh uap air bertekanan tinggi akibat pemanasan bawah tanah oleh magma tua di dasar kubah lava 2010. Dengan kata lain, krisis erupsi Merapi saat ini merupakan awal dari fase letusan magmatik.

Selain gempa-gempa letusan, krisis erupsi Merapi juga ditandai oleh gempa khas. Pasca terjadinya erupsi debu ketiga pada 21 Mei 2018 pukul 17:50 WIB, terdeteksi satu gempa vulkanik dalam pada pukul 19:12 WIB. Sumbernya sedalam 3 kilometer di bawah kawah. Gempa vulkanik dalam adalah indikasi gerakan fluida (magma atau gas) di perutbumi Merapi. Selepas gempa vulkanik ini terjadilah gempa tremor menerus. Ini adalah gempa khas pada gunung berapi akibat vibrasi (getaran) menerus pipa magma di bawah kawah manakala fluida segar (magma maupun gas) melewatinya dengan kecepatan tertentu. Tremor menerusitu berdurasi 5 menit dengan frekuensi 0,2 Hz.

Gambar 4. Situasi kegempaan Gunung Merapi pada Senin 21 Mei 2018 sebagaimana terekam dari stasun seismik Pasarbubar. Nampak gempa letusan dari erupsi ketiga (pukul 17:50 WIB), yang disusul dengan kehadiran gempa vulkanik dalam (pukul 19:12 WIB) dan akhirnya gempa tremor. Inilah salah satu alasan BPPTKG menaikkan status aktivitas Gunung Merapi menjadi Waspada (Level II). Sumber: BPPTKG, 2018.

Kombinasi hasil pengamatan rentetan erupsi tersebut dengan data seismik melandasi BPPTKG untuk menaikkan status aktivitas Gunung Merapi. Maka sejak Senin 21 Mei 2018 pukul 23:00 WIB, Gunung Merapi menyandang status Waspada (Level II). Kenaikan status ini sekaligus menjadi penanda bagi awal dari episode letusan yang baru, yakni Letusan Merapi 2018.

Konsekuensi

Naiknya status Gunung Merapi memberikan sejumlah implikasi. Misalnya, kegiatan pendakian Gunung Merapi dihentikan kecuali untuk kepentingan penelitian dan penyelidikan terkait mitigasi bencana letusan. Penghentian kegiatan pendakian juga diikuti dengan keputusan penutupan Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu dari aktivitas manusia oleh Balai TNGM. Selanjutnya, dibentuk zona beradius 3 kilometer dari kawah yang harus kosong dari aktivitas manusia. Implikasinya sejumlah obyek wisata di dalam dan di sekitar zona tersebut juga ditutup untuk sementara.

Gambar 5. Kepulan debu vulkanik Merapi di dasar kolom letusan pada saat terjadinya erupsi kedua (21 Mei 2018 pukul 09:38 WIB) seperti yang direkam kamera sirkuit tertutup (CCTV) di puncak. Sumber: BPPTKG, 2018.

Kenaikan status aktivitas menjadi Waspada (Level II) juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi. Bagi penduduk dalam KRB I dan KRB II, aktivitas sehari-hari dapat dilakukan seperti sedia kala. Akan tetapi penduduk dalam KRB III, yakni kawasan yang terdekat dengan kawah Merapi, perlu meningkatkan kewaspadaan meski tetap bisa menunaikan aktivitasnya sehari-hari.

Status Waspada (Level II) pada Gunung Merapi dengan krisis erupsinya yang menandai awal periode Letusan Merapi 2018 menunjukkan bahwa gunung berapi teraktif di Indonesia tersebut kini mulai bangun kembali. Menggeliat setelah terlelap selama hampir delapan tahun lamanya pasca episode Letusan Merapi 2010. Aktivitas ini merupakan bagian dari siklus yang dijalani Gunung Merapi, layaknya kehidupan makhluk hidup. Mari hormati dan berikan ruang bagi Gunung Merapi selama menunaikan hajatnya setelah sekian lama sang gunung terlelap sembari menyajikan manfaat luar biasa untuk perikehidupan umat manusia disekelilingnya. Mari sosialisasikan status Gunung Merapi apa adanya, mengacu pada institusi yang berwenang untuk itu, sehingga kita bisa memberinya kesempatan sejenak untuk beraktivitas.

Referensi :

BPPTKG. 2018. Surat Peningkatan Tingkat Aktivitas Gunung Merapi dari Normal ke Waspada. Tertanggal 21 Mei 2018.

BPPTKG. 2018. Laporan Peningkatan Aktivitas Gunung Merapi. Tertanggal 21 Mei 2018.

BPPTKG. 2018. Siaran Pers Rilis 23 Mei 2018.

BPPTKG. 2018. Siaran Pers Rilis 24 Mei 2018.

Erupsi Freatik Jumat Pagi 11 Mei 2018 di Gunung Merapi

Gunung Merapi meletus Jumat pagi 11 Mei 2018. Dari puncaknya terlihat semburan berwarna putih tebal menyeruak tinggi ke udara. Semburan itu laksana lengan raksasa yang meninju langit, di tengah ketenangan pagi nan cerah. Getaran tanah terasa di sekujur kaki gunung. Getaran yang lebih halus, yang tak bisa dirasakan manusia, bahkan terendus hingga ke Gunungkidul, puluhan kilometer dari Gunung Merapi. Suara gemuruh terdengar dimana-mana hingga ke Cawas (Klaten).

Gambar 1. Saat-saat Gunung Berapi memuntahkan material vulkaniknya dalam erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Kolom letusan membumbung tinggi hingga elevasi 8.800 mdpl dalam letusan bertipe vulkanian/vulkano kuat. Diabadikan dari sisi utara Gunung Merapi. Sumber: BPPTKG, 2018.

Tak pelak rutinitas pagi di kawasan seputar gunung seperti di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Magelang dan Kota Magelang pun tersela. Semua mata menatap ke arah Merapi yang sedang bertingkah. Media sosial pun dibanjiri aneka foto dan video situasi saat dan pasca erupsi Merapi dilihat dari berbagai lokasi. Darinya kita mengetahui erupsi Merapi kali ini ternyata bahkan terlihat jelas dari kawasan Gunung Kendil (Wonosobo), berpuluh kilometer jauhnya. Tak ingin ketinggalan pula, hoaks (kabar-bohong) pun sempat bergentayangan.

Erupsi Freatik

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), sebuah institusi yang bertanggung jawab memantau aktivitas Gunung Merapi dan berada di bawah payung Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI, mencatat letusan dimulai pada pukul 07:40 WIB. Durasi letusan adalah 5 menit, namun getaran yang ditimbulkannya terasa hingga 10 menit. Seismometer (radas pengukur gempa) mencatat getaran gempa yang mengiringi letusan selama 450 detik dengan amplitido maksimal 16 milimeter.

Material letusan disemburkan hingga setinggi 5.500 meter di atas puncak. Dengan ketinggian kawah Merapi sekitar 2.900 mdpl, maka kolom letusan ini membumbung hingga setinggi 8.800 mdpl. Angka ini konsisten dengan pengukuran kadar SO2 melalui citra satelit oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga meteorologi Amerika Serikat. Mereka juga menemukan puncak kolom letusan berada di antara elevasi 8.000 hingga 10.000 mdpl.

Gambar 2. Rekaman kegempaan dari salah satu seismometer yang ditanam BPPTKG di tubuh Gunung Merapi. Rekaman ini memperlihatkan terjadinya getaran kuat seiring erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Getaran tersebut berlangsung selama sekitar 450 detik dengan amplitudo getaran terbesar mencapai 16 milimeter. Sumber: BPPTKG, 2018.

Letusan hanya berlangsung satu kali dan tanpa didului peningkatan aktivitas seismik. Sehingga BPPTKG mengkategorikannya sebagai erupsi freatik. Memang sejak dua hari sebelumnya terdeteksi 6 gempa vulkanik dalam. Ini adalah indikasi terjadinya gerakan fluida di perutbumi Gunung Merapi, yang bisa berupa gas vulkanik maupun magma. Akan tetapi kejadian gempa vulkanik ini terbilang normal untuk Gunung Merapi. Salah satunya karena dalam minggu-minggu pengamatan sebelumnya juga kerap terjadi dan bersifat acak. Jadi belum menunjukkan peningkatan secara konsisten sebagaimana pola umum menjelang letusan gunung berapi pada umumnya. Pemantauan deformasi tubuh gunung berdasar radas/instrumen EDM (electronic distance measurement) dan GPS juga tidak menunjukkan tanda-tanda injeksi (masuknya) magma segar ke dalam tubuh Gunung Merapi. Injeksi magma segar juga merupakan pola umum menjelang letusan, yang membuat tubuh gunung bakal membengkak.

Satu-satunya hal takbiasa yang teramati dalam erupsi freatik ini adalah lonjakan pada temperatur kubah lava 2010. Tepatnya pada bagian belahannya. Sejak tahun 2013 situasi kubah lava 2010, yakni tumpukan lava sisa Letusan Merapi 2010 yang menutupi mulut lubang letusan, telah terbelah oleh lembah diagonal sepanjang 230 meter dan lebar 50 meter seiring peristiwa erupsi freatik besar 18 November 2013. Enam jam sebelum erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 ini terjadi, atau pada pukul 01:00 WIB, pemantauan dengan menggunakan kamera termal memperlihatkan suhu bagian ini hanya 38º C. Namun 45 menit pasca erupsi, suhunya sudah melonjak drastis menjadi 90,6º C.

Gambar 3. Rekaman kegempaan dari seismometer yang ditanam jauh dari lokasi Gunung Merapi. Yakni seismometer di Wanagama Gunungkidul (atas) dan Cawas Klaten (bawah), masing-masing sejauh 40 kilometer dan 35 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Dua seismometer berbeda tersebut menunjukkan usikan pada rentang waktu yang bersamaan dengan kejadian erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Sumber: Yudhi Hermawan, 2018.

Erupsi freatik 11 Mei 2018 mewujud dalam letusan bertipe vulkanian, atau vulkano kuat bila mengacu klasifikasi Escher (1933). Dalam letusan vulkano kuat, kolom letusan disemburkan tinggi ke langit oleh dorongan gas vulkanik bertekanan tinggi. Material letusannya menjatuhi tubuh gunung sektor lereng dan kaki gunung atau bahkan lebih jauh lagi. Itulah yang terjadi dalam Erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Segera setelah menjangkau elevasi 8.800 mdpl, debu letusan melebar horizontal mengikuti hembusan angin regional sebelum gravitasi membuatnya berjatuhan kembali ke paras Bumi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat angin regional bertiup ke arah selatan – tenggara. Sehingga material erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 pun bergerak ke arah selatan dan tenggara, dengan gerak ke arah tenggara lebih dominan. Sembari bergerak material erupsi pun menyirami daratan dibawahnya dengan hujan abu.

Berikut adalah rangkuman citra satelit Himawari-8 pada kanal inframerah yang menggambarkan pergerakan debu vulkanik erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 :

Saat erupsi terjadi, 166 orang pendaki sedang berada di dataran Pasarbubar tepat di bawah puncak Merapi. Sekitar 50 orang diantaranya sedang bergerak naik, mencoba menaklukkan puncak. Banyak yang pingsan akibat terlalu banyak menghirup gas SO2 produk letusan. Namun semua berhasil dievakuasi oleh para relawan yang menyusul naik pasca letusan. Sementara di sisi bawahnya, tercatat 110 wisata lava tour terpaksa dibatalkan. Wisata lava tour merupakan wisata minat khusus yang berkembang pasca Letusan Merapi 2010 dengan mengajak wisatawan beranjangsana melihat tempat-tempat yang pernah terlanda material letusan Merapi.

Sementara di kawasan kaki gunung, hujan debu pekat dan pasir mengguyur sektor selatan Gunung Merapi. Obyek wisata seperti Kaliurang terpaksa ditutup. Lebih jauh lagi, hujan debu berintensitas ringan terdeteksi hingga pesisir selatan. Tak pelak Kota Yogyakarta pun dihujani debu. Meski berintensitas ringan, namun dipandang mampu untuk mengganggu lalu lintas pesawat terbang. Pangkalan TNI AU Adisutjipto memutuskan untuk menghentikan aktivitas penerbangan militer. Belakangan otoritas bandara Adisutjipto juga melakukan hal serupa, menutup aktivitas penerbangan sipil mulai pukul 10:40 WIB hingga enam jam kemudian. Tercatat 37 penerbangan terpaksa dibatalkan, baik domestik maupun internasional. Dengan semua itu patut disyukuri tiada korban luka-luka apalagi korban jiwa yang jatuh.

Berikut adalah dramatisnya letusan seperti diabadikan sejumlah pendaki tepat di daratan Pasarbubar di bawah puncak :

Penyebab

Seperti peristiwa sebelumnya, erupsi freatik Merapi kali ini pun mengusung narasi serupa. Yakni sebagai bagian dari dinamika Gunung Merapi pasca 2010. Sebagai gunung berapi aktif, fluida Merapi senantiasa menggeliat dalam perutbuminya. Yakni pada kantung magma dangkal tepat di bawah tubuh gunung. Fluida ini bisa berupa gas vulkanik, dapat pula berupa magma. Semuanya bersuhu tinggi. Sesuai sifatnya, gas vulkanik lebih mudah meloloskan diri dari kedalaman perutbumi di bawah Merapi ketimbang magma yang cair sangat kental. Emisi gas vulkanik umum dijumpai keluar dari area kubah lava 2010. Sebelum kejadian erupsi freatik Merapi 18 November 2013 , di tepi kubah lava ini terdapat titik-titik sinter, tempat gas-gas vulkanik panas terbebaskan keluar ke atmosfer.

Sementara menjelang 11 Mei 2018 TU, tubuh Gunung Merapi khususnya bagian puncak mengandung cukup banyak air. Air bawahtanah ini jelas masuk melalui hujan. Mungkin akumulasi air hujan selama musim penghujan kali ini yang tercatat sejak Oktober 2017 TU. Air bawahtanah yang membasahi bagian dalam puncak ini, tatkala bersua dengan gas-gas vulkanik yang demikian panas, sontak akan menguap. Bilamana tidak ada halangan berarti, uap air mudah mengalir melalui pipa magma (diatrema) lantas keluar dari ujungnya, kubah lava 2010. Khususnya dari belahannya, yang merupakan zona terlemah. Inilah yang sering terlihat mengepul dari puncak Merapi bersama dengan gas SO2, sebuah ciri khas gunung berapi aktif.

Gambar 4. Salah satu lokasi pada Obyek Wisata Kaliurang yang nampak berbalut debu dan pasir produk erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018. Sumber: Anonim, 2018.

Nah menjelang 11 Mei 2018, rupanya ada penghalang atau sumbatan yang cukup signifikan dalam pipa magma Merapi bagian atas. Penghalang itu mungkin bongkahan batuan besar, atau mungkin batuan yang lebih kecil, yang ambrol hingga menyumbat sepenuhnya pipa magma bagian atas. Apapun, penghalang itu jelas cukup kuat untuk menyekap uap air hingga tak lolos. Sementara produksi uap air berlangsung terus, membuat kian banyak yang terbentuk hingga kian tinggi tekanannya. Sampai beberapa lama penghalang ini masih sanggup menahan tekanan uap air. Namun lama kelamaan ia kewalahan juga.

Begitu tekanan uap melampaui ambang batas daya tahan penghalang, penghalang pun jebol. Uap bertekanan tinggi pun mengalir deras ke atas. Selain mengangkut material penghalang yang sudah remuk dibobol, uap bertekanan tinggi juga menggerus dinding pipa magma. Inilah yang menjadi kerikil, pasir dan debu vulkanik dalam erupsi freatik. Tingginya tekanan uap air ini menjadi penyebab mengapa kolom letusan dalam erupsi freatik erapi 11 Mei 2018 membumbung demikian tinggi dan bertipe vulkano kuat.

Gambar 5. Diagram sederhana erupsi freatik di Gunung Merapi. Tubuh gunung (coklat) hanya digambarkan di sekitar puncak, dengan kawah tersumbat kubah lava yang permukaannya sudah mulai mendingin (hitam) namun dasarnya masih membara (orange). Kubah lava menjadi pembatas udara luar dengan saluran magma yang masih penuh berisi magma sisa letusan sebelumnya yang masih membara (warna merah). A= saat hujan mengguyur puncak, membuat air tergenang di dasar kawah. B= air yang tergenang memasuki interior/dasar kubah lava dan terpanaskan brutal hingga membentuk uap sangat banyak. C= uap menyembur sembari membawa partikel debu dalam kubah lava hingga membentuk kolom debu vulkanik. Sumber: Sudibyo, 2013.

Ciri khas lainnya dari erupsi freatik Merapi, begitu uap air telah menjebol keluar maka tidak ada lagi pasokan material vulkanik dari bagian bawah pipa magma. Maka durasi letusan pun tergolong singkat dan hanya terjadi sekali saja, tanpa diikuti letusan-letusan berikutnya secara beruntun. Dan karena material letusan berasal dari bagian puncak Merapi, tepatnya dari dasar kubah lava 2010 dan bukannya magma segar, maka ia relatif dingin. Begitu dikeluarkan, ia tak lagi panas. Sangat bertolak belakang dengan letusan yang menghamburkan magma segar, seperti kejadian Letusan Merapi 2010, dengan endapan lava pijar dan endapan awan panas yang tetap bersuhu tinggi hingga berminggu-minggu kemudian.

Erupsi freatik kadangkala adalah babak pembuka tahap letusan berikutnya yang berujung pada letusan magmatik. Misalnya pada Letusan Sinabung 2013 yang masih berlangsung sampai sekarang. Dalam hal ini erupsi freatik terjadi manakala magma segar, yang sedang menanjak naik dalam pipa magma, melepaskan gas-gas vulkanik panasnya yang langsung memanggang air bawahtanah. Erupsi freatik seperti ini akan menciptakan jalan bebas hambatan bagi tahap erupsi berikutnya, yakni erupsi freatomagmatik (saat magma segar langsung bersentuhan dengan air bawah tanah) dan erupsi magmatik (saat magma segar mulai keluar dari lubang letusan). Akan tetapi ada pula erupsi freatik yang berdiri sendiri, yakni langsung berhenti tanpa diikuti jenis letusan yang lain. Misalnya seperti peristiwa Letusan Kawah Sileri 2017, Letusan Kawah Ijen 2018 dan juga aneka letusan di Gunung Merapi semenjak 2011 TU.

Kejadian erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 sedikit mengejutkan. Mengingat semenjak 18 November 2013 TU, situasi kubah lava 2010 sudah berubah. Terbentuk belahan yang adalah retakan memanjang, produk erupsi freatik Merapi terkuat (hingga saat itu). Belahan tersebut diyakini bakal memerankan katup pelepas tekanan bagi pipa magma Merapi. Sehingga potensi erupsi freatik berikutnya bakal lebih kecil. Dan demikianlah adanya. Sejak 2014, hingga 11 Mei 2018, kejadian erupsi freatik di Gunung Merapi praktis menghilang.

Gambar 6. Letusan Sinabung pada 9 Februari 2015 TU, diabadikan fotografer Hendi Syarifuddin. Letusan ini merupakan contoh erupsi magmatik, dimana terbentuk awan panas guguran yang mengalir ke lereng. Sumber: Syarifuddin, 2015 dalam Geomagz, Maret 2015.

Harus Bagaimana?

Dapatkah erupsi freatik di Gunung Merapi ini dideteksi sebelum benar-benar terjadi?

Sayangnya, tidak. Atau tepatnya untuk saat ini belum. Strategi pengamatan aktivitas gunung berapi yang umum diterapkan pada saat ini, termasuk di Gunung Merapi, adalah pengamatan untuk memprakirakan erupsi magmatik. Sehingga hanya mengindra perubahan perilaku gunung berapi dalam skala relatif besar. Sinyal-sinyal perubahan itu yang kemudian ditangkap radas seismometer (untuk getaran-getaran gempanya), tiltmeter (untuk miring datarnya lereng), EDM (untuk menggelembung mengempisnya tubuh gunung) hingga geokimia. Dalam ranah kiwari bahkan digunakan teknologi pencitraan satelit, umumnya satelit radar yang diproses dengan teknik interferometri, guna menunjang informasi soal kembang kempisnya tubuh gunung. Sementara dalam kejadian erupsi freatik, terlebih erupsi freatik yang berdiri sendiri seperti halnya berulang-ulang terjadi di Gunung Merapi pasca 2010 TU, sinyal-sinyalnya mungkin ada di bawah ambang batas kemampuan radas-radas tersebut.

Gambar 7. Distribusi gas SO2 dalam erupsi freatik Merapi 11 Mei 2018 sebagaimana dicitra oleh satelit NOAA. Sumber: NOAA, 2018.

Jadi hingga saat ini belum ada teknologi ‘matang’ yang bisa digunakan untuk mendeteksi kejadian erupsi freatik yang berdiri sendiri. Dengan ketiadaan tersebut maka antisipasinya hanyalah dengan menghindari memasuki kawasan paling rawan terancam erupsi freatik, yakni puncak Merapi. BPPTKG sejak lama telah menekankan agar pendakian Gunung Merapi hanya sampai di kawasan Pasarbubar. Tidak ke puncak. Selain morfologi puncak telah berubah dramatis pasca Letusan Merapi 2010 dengan terbentuknya kawah terbuka ke tenggara berdinding sangat curam yang bisa ambrol sewaktu-waktu, juga karena potensi terjadinya erupsi freatik. Dampak kejadian erupsi freatik bagi kawasan sekitar puncak, selain guyuran batu dan kerikil juga ada semburan gas beracun seperti SO2, CO2 dan H2S. Semua itu bisa melukai atau bahkan menewaskan orang.

Sementara kawasan kaki gunung atau yang lebih jauh lagi memiliki resiko jauh lebih kecil. Dampak erupsi freatik di sini lebih berupa hujan debu dengan intensitas ringan hingga sedang. Antisipasi yang bisa dilakukan adalah menyediakan masker dalam kotak darurat kita. Sehingga kala erupsi freatik terjadi dan mengguyurkan hujan debu, kita tak perlu kelabakan mencari masker. Dan jangan lupa untuk terus memantau informasi dari lembaga yang berwenang. Seperti BPPTKG untuk informasi soal erupsi Gunung Merapi dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat untuk petunjuk evakuasi bila diperlukan.

Gambar 8. Panorama dasar kawah Merapi dimana kubah lava 2010 berada antara sebelum (kiri) dan sesudah erupsi freatik (kanan). Kamera CCTV menghadap ke barat daya. Nampak ujung barat laut belahan kubah lava 2010 mengalami perubahan bentuk dan ukuran akibat erupsi. Sumber: BPPTKG, 2018.

Pada akhirnya kita harus menerima bahwa Gunung Merapi memang telah berubah pasca 2010 TU. Kini ia kerap meletuskan diri secara freatik, meski dalam kurun empat tahun terakhir nyaris tiada kejadian serupa. Hidup ramah bersama Merapi yang telah berubah adalah satu keniscayaan.

Referensi :

BPPTKG. 2018. Press Release Erupsi Freatik Gunung Merapi 11 Mei 2018, diakses 11 Mei 2018.

BPPTKG. 2018. Laporan Singkat Erupsi Gunung Merapi, Rilis Tanggal 11 Mei 2018 pukul 12:00 WIB.

Yudhi Hermawan. 2018. komunikasi pribadi.

Erupsi Freatik Gunung Merapi, 10 Maret 2014.

Hembusan asap kelabu mendadak membumbung tinggi dari puncak Gunung Merapi pada Senin pagi 10 Maret 2014 pukul 07:10 WIB lalu. Asap kelabu yang mirip dengan kolom letusan (rempah vulkanik yang disemburkan vertikal dalam letusan gunung berapi) membumbung hingga setinggi 1.500 meter dari puncak, untuk kemudian terhanyut ke arah timur mengikuti hembusan angin. Hujan debu berintensitas rendah pun sempat terjadi di lereng Gunung Merapi bagian timur. Semburan asap kelabu itu pun menjadi pemandangan yang mencolok mata bagi siapa saja yang menatap ke arah Gunung Merapi di pagi hari itu. Apakah gunung berapi yang paling aktif di Indonesia itu sedang menggeliat dari tidurnya? Apakah ia sedang menyusuri jejak yang telah ditinggalkan Gunung Kelud, yang baru saja meletus besar kurang dari sebulan sebelumnya?

Gambar 1. Panorama puncak Gunung Merapi pada saat erupsi freatik 10 Maret 2014 lalu, diabadikan dari arah selatan oleh pak Bambang Mertani. Nampak kepulan asap menghembus ke atas untuk kemudian menyebar ke arah timur. Nampak pula hujan debu mulai mengguyur di lereng timur. Sumber: Bambang Mertani, 2014.

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebagai lembaga yang memayungi seluruh kegiatan pemantauan Gunung Merapi menyatakan kejadian Senin pagi tersebut merupakan peristiwa hembusan atau letusan freatik (erupsi freatik). Dan peristiwa ini bukanlah yang pertama. Sepanjang 2013 lalu saja terdapat sedikitnya 4 peristiwa erupsi freatik yang tergolong besar, masing-masing pada 22 Juni, 22 Juli, 18 November dan 10 Desember 2013. Belum terhitung puluhan lagi erupsi freatik yang kecil, yang sulit diindra mata manusia namun terdeteksi dengan baik lewat instrumen seismometer (pengukur gempa). Erupsi freatik menjadi wajah baru dalam aktivitas Gunung Merapi pasca Letusan Merapi 2010 yang demikian besar.

Apa penyebabnya? Secara umum erupsi freatik disebabkan oleh air bawah tanah pada tubuh suatu gunung berapi yang mendadak terpanaskan hebat hingga mengalami penguapan brutal menghasilkan uap superpanas. Karena terbentuk jauh di bawah tanah dan tak terhubung langsung dengan udara luar, maka uap superpanas ini terperangkap di lokasi pembentukannya. Kian intensifnya pemanasan membuat jumlah uap yang terbentuk kian banyak sehingga tekanannya kian meninggi. Pada suatu saat, tekanannya telah demikian besar sehingga mampu meretakkan batuan keras yang menjadi penutup di atasnya dan membentuk jalan pintas untuk berhubungan dengan udara bebas melalui jalur paling lemah dalam tubuh gunung berapi, yakni saluran magmanya. Maka tersemburlah uap air bertekanan tinggi itu melalui puncak. Dalam perjalanannya keluar ke permukaan Bumi, uap air tersebut juga menggerus dinding saluran magma yang dilintasinya sembari mengangkut partikel debu, pasir, kerikil dan bahkan bongkahan batu hingga ukuran tertentu. Karena itu uap air yang tersembur pun menjadi berwarna kelabu karena mengandung material hasil gerusan.

Gas Vulkanik Panas

Gambar 2. Peta sebaran debu vulkanik dalam erupsi freatik Merapi 10 Maret 2014. Hujan debu dengan ketebalan endapan lebih dari 3 mm hanya terjadi di lereng Gunung Merapi bagian timur. Sumber : BPPTKG, 2014.

Erupsi freatik pada umumnya ditenagai oleh panas yang bersumber diantara salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama adalah magma segar yang sedang menanjak naik dari kantung magma dangkal (yakni penampungan magma yang tepat berada di bawah tubuh sebuah gunung berapi) untuk bersiap keluar ke permukaan bumi. Suhu magma yang cukup tinggi membuatnya mampu memanaskan apapun yang ada di sekitar saluran magma yang dilintasinya. Maka air bawah tanah pun sanggup terpanaskan hebat meskipun ia belum bersentuhan langsung dengan magma segar. Erupsi freatik dengan sumber panas ini selalu dibarengi dengan meningkatnya jumlah gempa vulkanik di gunung berapi tersebut, sebagai pertanda aliran magma segar. Erupsi freatik jenis ini juga merupakan babak pembuka yang bakal diikuti dengan erupsi freatomagmatik (kala air bawah tanah langsung bersentuhan dengan magma segar) dan kemudian dipungkasi dengan erupsi magmatik (kala magma sudah benar-benar keluar di permukaan Bumi dengan segala manifestasinya, entah leleran lava maupun awan panas). Contoh terkini erupsi freatik semacam ini dapat disaksikan pada perilaku Gunung Sinabung (Sumatra Utara), tepatnya sejak 15 September 2013 hingga 11 November 2013 (saat awan panas mulai muncul).

Sementara yang kedua adalah gas-gas vulkanik panas. Entah bagaimana pemicunya, kantung magma dangkal mendadak melepaskan gas-gas vulkanik panas dengan volume besar menuju ke permukaan Bumi melalui saluran magma. Komponen dalam gas vulkanik tersebut bisa berupa gas belerang, gas karbondioksida dan sejumlah gas minor lainnya. Bila gas-gas vulkanik bersuhu tinggi ini bertemu dengan air bawah tanah berkonsentrasi tinggi yang terjebak di dalam/sekitar saluran magmanya, maka cerita yang sama pun berulang. Air bawah tanah terpanaskan hebat hingga menjadi uap superpanas yang terakumulasi demikian rupa hingga akhirnya bertekanan tinggi. Erupsi freatik dengan sumber ini sangat khas, karena tidak disertai dengan peningkatan dramatis akan kegempaan vulkanik gunung berapi tersebut. Justru setelah semburan uap dan material hasil gerusan terjadi, kegempaan vulkaniknya malah menurun dan kembali seperti pada saat tidak ada kejadian erupsi freatik. Dan erupsi freatik seperti ini adalah yang terjadi pada Gunung Merapi selama ini, khususnya pasca 2010.

Gambar 3. Citra satelit kawasan Yogyakarta dan sekitarnya bersumber dari Google Earth. Nampak posisi Gunung Merapi dan stasiun seismik Wanagama yang terpisah sejauh 42 km. Dalam erupsi freatik Merapi 10 Maret 2014 lalu, getarannya diduga sempat terekam di stasiun Wanagama. Sumber: Sudibyo, 2014 dengan peta dari Google Earth.

Dalam rilis BPPTKG, erupsi freatik Merapi 10 Maret 2014 didahului dengan gempa vulkanik dangkal (gempa tipe B) pada 7 Maret 2014 dengan amplitudo hingga 200 mm. Berselang 2 hari kemudian sebuah gempa tektonik jauh meletup di lepas pantai Jawa Timur, yakni pada 9 Maret 2014 pukul 20:42 WIB dengan episentrum 115 km sebelah tenggara kota Malang, kedalaman sumber (hiposentrum) 10 km dan magnitudo 5,4 skala Richter. Getaran gempa tektonik jauh ini mungkin menyebabkan gangguan pada kantung magma dangkal Gunung Merapi. Namun harus digarisbawahi bahwa di waktu yang telah berlalu hal tersebut tak selalu terjadi. Gangguan tersebut melepaskan gas-gas vulkanik panas dalam jumlah besar ke atas. Gas-gas vulkanik panas segera bertemu dengan air bawah tanah yang membuatnya berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Hembusan pertama dari kawah Merapi terdeteksi pada 10 Maret 2014 pukul 06:54 WIB. Satu setengah menit kemudian dua hembusan berikutnya secara beruntun terjadi hanya dalam selang waktu 9 detik, diikuti gempa vulkanik dalam (tipe A) pada pukul 07:08 WIB. Hembusan mulai berhenti pada pukul 07:25 WIB. Dan pada saat yang hampir bersamaan hujan debu berintensitas ringan mulai terjadi di desa Kepuharjo, Umbulharjo, Sidorejo dan Balerante. Cukup menarik bahwa selain terekam di stasiun-stasiun seismometer di sekujur tubuh Gunung Merapi sendiri, getaran yang menyertai erupsi freatik Merapi kali ini juga sempat terekam di stasiun seismik Wanagama (Gunungkidul) meskipun antara keduanya terbentang jarak 42 km.

Status Aktif Normal

Gambar 4. Rekaman kegempaan Gunung Merapi selama erupsi freatik 10 Maret 2014 dari stasiun seismik Pusunglondon. Nampak aktivitas hembusan semenjak pukul 06:54 WIb hingga 07:30 WIB. Hembusan terbesar yang bersamaan dengan mengepulnya asap pekat dari kawah terjadi pada pukul 07:08 WIB. Sumber : BPPTKG, 2014.

Memasuki pukul 07:30 WIB Gunung Merapi sudah tenang kembali seperti sediakala sebelum terjadinya erupsi freatik. Pada pukul 11:10 WIB memang sempat terjadi hembusan lagi, namun tekanan uap airnya cukup lemah. Sehingga asap yang keluar dari kawah Gunung Merapi hanya berwarna putih, berketinggian rendah dan tanpa disertai debu vulkanik. Dengan durasi yang sangat singkat (hanya beberapa puluh menit) dan tidak dibarengi lonjakan jumlah gempa vulkanik Merapi, baik gempa tipe A maupun B, maka peristiwa 10 Maret 2014 itu diyakini merupakan erupsi freatik yang ditenagai oleh gas-gas vulkanik panas yang terleps dari kantung magma dangkal Gunung Merapi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa erupsi freatik Merapi bukanlah hasil pergerakan magma segar.

Bahaya primer Gunung Merapi terletak pada pergerakan magma segarnya terutama bila menyeruak ke permukaan Bumi dalam rupa leleran lava maupun awan panas. Tiadanya gerakan magma segar pada setiap erupsi freatik Merapi selama ini merupakan dasar bagi BPPTKG untuk tetap mempertahankan status aktivitas Gunung Merapi di tingkat terbawah, yakni Aktif Normal (Level I). Hanya pada saat magma segar terdeteksi sudah mulai bergerak naik, yang ditandai dengan melonjaknya jumlah gempa vulkanik Merapi, maka status aktivitas Gunung Merapi bakal ditingkatkan ke level lebih tinggi. Di sisi lain, meskipun erupsi freatik Merapi selama ini menyemburkan debu vulkanik yang berujung pada hujan debu di bagian tertentu lereng dan kaki Gunung Merapi, namun intensitas hujan debunya tergolong ringan sehingga relatif tak berdampak besar terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Pada aras yang sama, peristiwa hujan debu (khususnya yang berintensitas ringan hingga sedang) juga tak pernah dikategorikan sebagai sumber bahaya potensial yang mengancam jiwa manusia, melainkan hanya diletakkan pada posisi sebagai sumber bahaya potensial yang menurunkan kualitas kehidupan manusia. Atas dasar inilah maka bisa dipahami mengapa status Gunung Merapi tetap dinyatakan dalam Aktif Normal (Level I), atau tingkat terendah.

Gambar 5. Sinyal seismik tipe akselerometer (percepatan) yang terekam stasiun Wanagama pada Senin pagi 10 Maret 2014 pukul 07:08 WIB bertepatan dengan erupsi freatik Gunung Merapi, dianalisis oleh Januar Arifin (BMKG) melalui JISView. Nampak getaran yang diduga berasal dari erupsi freatik Gunung Merapi. Sumber: Arifin, 2014.

Erupsi freatik Merapi sangat sulit untuk diprediksi kejadiannya. Namun dengan dampak lebih berupa hujan debu berintensitas ringan, maka langkah terbaik yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang bermukim disekelilingnya adalah mengantisipasinya. Persedian masker menjadi hal yang mutlak bagi setiap rumah tangga di sini, karena kejadian erupsi freatik tetap berpotensi terulang lagi di waktu mendatang. Inilah yang harus kita terima sebagai bagian dari berubahnya wajah dan juga perilaku Gunung Merapi pasca 2010.

Hidup Ramah Bersama Merapi yang Berubah (Bagian Kedua)

Disarikan dari makalah Drs. Subandriyo, M.Si

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kebencanaan Geologi (BPPTKG),

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI

Seperti telah dipaparkan dalam bagian pertama dari tulisan ini, tidak dijumpainya endapan awan panas (yang seharusnya masih bersuhu tinggi) memberikan kepastian bahwa apa yang terjadi di Gunung Merapi pada 18 November 2013 merupakan peristiwa erupsi freatik. Berbeda dengan erupsi freatik pada umumnya yang terjadi beruntun dalam selang waktu tertentu sebagai babak pembuka dari erupsi magmatik, seperti yang bisa disaksikan di Gunung Sinabung (Sumatra Utara) semenjak September 2013, erupsi freatik di Gunung Merapi lebih merupakan kejadian tunggal dengan durasi sangat singkat. Begitu erupsi freatik itu usai tidak ada lagi erupsi susulan yang menyertainya. Kasus serupa juga dijumpai di Gunung Tangkuban Parahu (Jawa Barat) dalam aktivitasnya di 2013.

Namun terlepas dari itu, perilaku Gunung Merapi pasca Letusan Merapi 2010 yang kini gemar ber-erupsi freatik memunculkan tanda tanya, apakah kejadian tersebut bakal berpengaruh terhadap status aktivitas Gunung Merapi saat ini? Bagi beberapa kalangan, masalah apakah Gunung Merapi mengalami erupsi freatik ataukah magmatik seyogyanya tak perlu diperdebatkan, karena faktanya gunung berapi tersebut telah ber-erupsi atau dalam bahasa sederhana telah mengalami letusan. Letusan tersebut seyogyanya menjadi dasar bagi lembaga terkait, khususnya BPPTKG, untuk menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari yang kini masih Aktif Normal (Level 1) menjadi setidaknya Waspada (Level 2). Penaikan status ini sebagai bagian untuk menjaga kesiapsiagaan masyarakat khususnya yang bermukim di sekujur tubuh Gunung Merapi.

Status

Gambar 1. Perubahan wajah puncak Merapi dilihat dari titik yang sama yakni arah tenggara-timur dalam waktu yang berbeda, antara sebelum letusan 2010 (kiri) dan setelah letusan 2010 (kanan). Letusan 2010 membuat sebagian puncak terpenggal serta terbentuk kawah besar seukuran 423 x 374 meter dengan kedalaman 140 meter yang robek di sisi tenggara dengan lebar robekan 303 meter. Didasarnya teronggok kubah lava 2010, pusat erupsi freatik selama ini. Sumber: BPPTKG, 2014.

Status aktivitas Gunung Merapi, atau singkatnya status Merapi, selama ini ditegakkan berdasar pada ada tidaknya magma segar yang terlibat dalam erupsi, baik tatkala masih di dalam tubuh gunung dan sedang menanjak naik (sehingga berimplikasi pada meningkatnya jumlah gempa vulkanik dalam dan dangkal secara dramatis) maupun setelah keluar dari kepundan (sebagai kubah lava maupun awan panas dan leleran lava). Magma segar menjadi ancaman utama yang berdampak primer, mengingat awan panas dan leleran lava yang diproduksinya mampu menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka pada manusia di samping mampu merusak harta benda hingga menimbulkan kerugian material.

Terdapat empat status aktivitas yang bisa melekat pada sebuah gunung berapi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Status terendah adalah Aktif Normal (Level 1), yang secara umum terjadi kala dalam gunung berapi tersebut tidak ada pergerakan magma yang signifikan. Meski tetap mengemisikan gas vulkanik dan juga memproduksi gempa-gempa khas gunung berapi terkecuali gempa vulkanik dalam, namun semuanya masih berada dalam nilai rata-rata secara statistik. Di tingkat berikutnya terdapat status Waspada (Level 2), yang secara umum terjadi kala magma di perut bumi mulai bergerak menanjak naik sehingga menghasilkan lonjakan jumlah gempa vulkanik dalam dan dangkal. Emisi gas vulkanik mulai meningkat namun belum diiringi dengan deformasi tubuh gunung. Dalam status ini masyarakat musti sudah meningkatkan kewaspadaannya dan bersiap-siap menata barang-barang yang dibutuhkan dalam rangka evakuasi kelak. Kawasan terlarang pun mulai terbentuk meski masih beradius kecil. Namun status Waspada bersifat dapat-balik, yakni dapat turun kembali menuju status dibawahnya (Aktif Normal) saat gerakan magma mendadak melemah dan berhenti tanpa adanya letusan.

Jika gerakan magma terus berlangsung maka gunung berapi akan memasuki status lebih tinggi, yakni Siaga (Level 3). Secara umum dalam status ini magma telah bergerak cukup signifikan di dalam perut bumi sehingga mulai memasuki tubuh gunung berapi. Akibatnya lonjakan gempa vulkanik dalam dan dangkal serta emisi gas vulkanik terus terjadi, diiringi dengan mulai terdeformasinya tubuh gunung seiring masuknya magma ke dalamnya sehingga terjadi penggelembungan (inflasi). Dapat pula terjadi magma sudah mencapai dasar kepundan dan menyeruak keluar sebagai erupsi. Magma yang ter-erupsi bisa terkumpul di satu titik sebagai kubah lava maupun tersebar sebagai leleran lava dan awan panas. Meski sudah terjadi erupsi namun intensitasnya rendah sehingga belum mengancam pemukiman manusia di tubuh gunung tersebut. Dalam status ini evakuasi masyarakat di yang bermukim di tubuh gunung sudah mulai dilakukan. Radius kawasan terlarang pun diperluas. Pada umumnya status Siaga bersifat tak dapat-balik, sehingga akan berujung ke status berikutnya yang lebih tinggi. Meskipun dalam beberapa kasus dijumpai gunung-gunung berapi yang telah berstatus Siaga namun ternyata dapat balik ke status yang lebih rendah seperti Waspada atau bahkan Aktif Normal. Dan status berikutnya sekaligus yang tertinggi adalah Awas (Level 4), yang secara umum terjadi saat intensitas erupsi kian meningkat sehingga mulai mengancam pemukiman manusia. Dalam status ini radius kawasan terlarang kian diperluas.

Gambar 2. Gambar sederhana tahap erupsi freatik yang tak disusul magmatik. Keterangan: 1=tubuh gunung berapi, 2=air bawah tanah di sekitar puncak,3=kubah lava,4=uap air yang terbentuk akibat pemanasan air bawah tanah,5: aliran gas-gas vulkanik bersuhu tinggi. A = sebelum erupsi terjadi, gas vulkanik bersuhu tinggi mulai memanaskan air bawah tanah di dasar kubah lava hingga membentuk uap superpanas bertekanan tinggi. B = saat tekanannya sudah tak sanggup ditahan batuan kubah lava , uap air pun menyembur keluar bersama gas-gas vulkanik panas serta debu dan bongkahan bebatuan yang berhasil digerus dari dinding saluran magma. C = begitu gas dan uap air keluar dari saluran magma, erupsi pun berhenti karena tenaga penggeraknya sudah hilang. Sumber: Sudibyo, 2014.

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap dinamika status gunung-gunung berapi di Indonesia adalah PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) yang berkedudukan di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Khusus untuk Gunung Merapi, peran tersebut didelegasikan kepada BPPTKG. Di Gunung Merapi, pada umumnya dinamika status berlangsung secara linier tanpa dapat-balik. Maka begitu status Waspada ditegakkan, dalam beberapa waktu berselang ia akan menanjak menjadi Siaga dan kemudian dipungkasi dengan Awas. Pola semacam ini yang kini dikenal dengan idiom “Merapi tak pernah ingkar janji.” Namun urusan menaik-turunkan status Merapi tak pernah menjadi persoalan sederhana, mengingat status Merapi adalah ekspresi umum komunikasi publik tentang apa yang sedang dialami gunung berapi tersebut bagi publik baik di lingkup lokal maupun regional. Pasca Letusan Merapi 2010, telah terbentuk SOP (standard operating procedure) bagi dusun-dusun yang berada di sekujur tubuh Gunung Merapi dalam menyikapi aktivitasnya. Dalam SOP tersebut, evakuasi mandiri musti dilakukan tatkala status Merapi memasuki tahap Siaga (Level 3).

Dari waktu ke waktu, alasan rasional untuk menaik-turunkan status Merapi berbeda-beda. Misalnya sebelum 2010, status Siaga (Level 3) baru ditegakkan setelah titik api diam (sebagai pertanda mulai keluarnya magma segar) telah teramati dan hal ini juga cukup dipahami publik masa itu. Namun menjelang Letusan Merapi 2010, status yang sama telah ditegakkan meski belum ada tanda-tanda titik api diam. Alasan yang mendasarinya adalah kegempaan Gunung Merapi yang sangat riuh, melebihi kegempaan sebelum Letusan Merapi 2006, disertai dengan lonjakan tajam emisi gas-gas vulkaniknya khususnya gas karbondioksida. Di kemudian hari keputusan ini terbukti tepat, sebab andaikata BPPTKG tetap bertahan untuk menanti munculnya titik api diam maka korban jiwa dalam jumlah besar takkan terelakkan mengingat Letusan Merapi 2010 bertipe eksplosif atau sangat berbeda dengan letusan-letusan sebelumnya semenjak 1930.

Meski terdapat dinamika tersebut, namun alasan utama yang mendasari naik-turunnya status Merapi adalah magma segar. Inilah yang menjadi fokus utama dalam menyikapi kejadian erupsi 18 November 2013 lalu sehingga statusnya perlu ditegakkan dengan pasti apakah berupa erupsi magmatik ataukah lainnya (yakni erupsi freatik). Bagi para peneliti, memastikan jenis erupsi ini bukanlah untuk mencari kepuasan diri dalam ranah intelektual, melainkan karena antara erupsi magmatik dan freatik memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga penyikapannya pun berbeda. Jika yang keluar pada saat itu adalah magma segar, atau terjadi erupsi magmatik, maka jelas status Merapi memang harus ditingkatkan dan langkah-langkah selanjutnya perlu diambil. Namun jika bukan, mengapa harus menaikkan status Merapi ?

Analogi yang bisa diambil dalam menyikapi erupsi freatik ini adalah kejadian hujan debu vulkanik seperti terjadi dalam Letusan Merapi 2010. Letusan itu menghamburkan debu vulkanik ke arah barat dalam radius cukup jauh sehingga sempat membuat Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Cilacap berbedak abu pekat seiring hujan debu yang cukup deras. Tak ada yang membantah bahwa tebaran debu vulkanik ini mampu menurunkan kualitas kesehatan manusia pada umumnya khususnya akibat gangguan sistem pernafasan. Namun sejauh ini paparan debu vulkanik bagi manusia pada umumnya tidak berdampak mematikan. Atas dasar tersebut maka meski masyarakat Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Cilacap cukup terdampak oleh Letusan Merapi 2010 lalu, tak ada alasan rasional untuk meningkatkan status ketiga kabupaten tersebut menjadi kawasan terlarang atau pun sejenisnya. Sehingga penduduknya pun tak perlu mengungsi dan cukup melaksanakan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Hal tersebut pun berlaku bagi erupsi freatik Merapi, ditambah dengan tiadanya erupsi susulan yang menyertainya apalagi yang berjenis erupsi magmatik. Sehingga tak ada alasan rasional untuk menaikkan status Merapi.

Hidup Ramah

Gambar 3. Gambar sederhana tahap erupsi freatik yang lantas diikuti dengan erupsi magmatik. Keterangan: 1=tubuh gunung berapi, 2=air bawah tanah di sekitar puncak,3=kubah lava,4=uap air yang terbentuk akibat pemanasan air bawah tanah,5: aliran magma segar yang sedang naik menuju kawah. A = Sebelum erupsi terjadi, magma segar sudah memanaskan air bawah tanah di dasar kubah lava hingga membentuk uap superpanas bertekanan tinggi meski belum benar-benar bersentuhan dengannya. B = Saat tekanannya sudah tak sanggup ditahan lagi oleh batuan kubah lava, uap air pun menyembur keluar bersama gas-gas vulkanik panas serta debu dan bongkahan bebatuan yang berhasil digerus dari dinding saluran magma sebagai erupsi freatik. Sementara magma terus menanjak. C = Begitu erupsi freatik usai, maka erupsi magmatik pun dimulai kala magma telah sampai di kawah. Kubah lava yang menutupi kawah pun didobrak hancur, yang memungkinkan magma segar keluar sebagai lava pijar dan awan panas. Sumber: Sudibyo, 2014.

Meski tidak berimplikasi pada status Merapi, kejadian erupsi freatik 22 Juli 2013 dan 18 November 2013 sempat menakutkan masyarakat yang bermukim di tubuh gunung. Khususnya bagi dusun-dusun yang berdekatan dengan puncak, dimana hujan debu pekat disertai suara gemuruh sudah cukup mengguncang masyarakat yang masih dicekam situasi psikologis seiring kejadian Letusan Merapi 2010 yang demikian berbeda. Evakuasi mandiri ke titik-titik pengungsian pun sempat berlangsung. Meski mereka lalu kembali lagi ke kediaman masing-masing dalam beberapa jam kemudian setelah situasi mereda.

Erupsi freatik menjadi hal yang baru bagi Gunung Merapi sehingga ia tak pernah tercantum ke dalam sifat-sifat letusan Merapi yang ada selama ini dan digunakan sebagai basis penaksiran ancaman Gunung Merapi. Dalam catatan Thouret dkk (2000) terdapat tujuh sifat letusan Merapi mulai dari yang teringan berupa guguran batuan harian dari kubah lava terbaru yang bisa menjangkau hingga 2 km dari kubah atau hingga elevasi 1.800 meter dpl hingga yang terparah berupa letusan lateral (mendatar) atau letusan terarah dari salah satu sektor lereng Gunung Merapi yang mampu menimbuni area seluas lebih dari 200 kilometer persegi dengan radius mendatar hingga 20 km dari puncak yang diduga pernah terjadi sedikitnya sekali dalam kurun 7.000 tahun terakhir. Seluruhnya melibatkan pengeluaran magma segar baik dari yang sekedar terakumulasi di puncak sebagai kubah lava hingga yang terlontar lateral sebagai awan panas letusan berskala besar. Tabulasi Thouret dkk itu memang tidak menihilkan ancaman letusan Gunung Merapi yang tidak melibatkan pengeluaran magma segar, misalnya ancaman gas-gas vulkanik beracun dengan mengambil analogi letusan kawah Sinila-Sigludug-Timbang (1979) di Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah). Namun peta kawasan rawan bencana untuk letusan semacam ini tak tergambar dengan pasti seiring ketidakjelasan parameter penyebaran gas beracun dan sepanjang catatan sejarah Gunung Merapi belum pernah menyemburkan gas beracunnya hingga taraf mematikan.

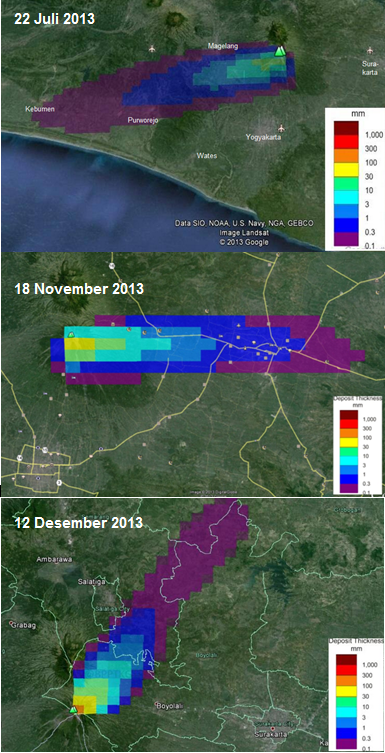

Gambar 4. Peta sebaran debu tiga peristiwa erupsi freatik Merapi yang berbeda, masing-masing erupsi 22 Juli 2013 (atas), erupsi 18 November 2013 (tengah) dan erupsi 12 Desember 2013 (bawah). Karena hembusan angin pada tiap kejadian erupsi freatik itu berbeda-beda, maka arah dan distribusi debunya pun berbeda-beda. Perhatikan bahwa ketiga peta tidak memiliki skala yang sama. Sumber: BPPTKG, 2013.

Dengan absennya magma segar dalam setiap kejadian erupsi freatik di Gunung Merapi selama ini, maka ancaman bahaya erupsi freatik memiliki analogi dengan ancaman bahaya gas beracun dari Gunung Merapi, yakni sama-sama tak tergambar peta kawasan rawan bencananya seiring tidak jelasnya persebaran debu vulkanik yang diproduksi dalam tiap erupsi freatik. Jika melihat kasus erupsi freatik 22 Juli 2013, 18 November 2013 dan terakhir 12 Desember 2013, nyatalah bahwa sebaran debu produk erupsi freatik berbeda-beda untuk setiap kejadian karena sangat dipengaruhi oleh hembusan angin yang bertiup pada saat itu. Dan dengan absennya magma segar maka bahaya erupsi freatik bagi manusia berada setingkat di bawah bahaya erupsi magmatik. Sehingga tinggal bagaimana kita mengantisipasinya sesuai dengan langkah-langkah yang selama ini dilakukan dalam menghadapi paparan debu vulkanik.

Debu vulkanik bisa mengganggu kinerja hidung dan tenggorokan kita sehingga menimbulkan ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) dalam rupa iritasi, hidung berlendir dan batuk. Debu vulkanik juga bisa mengganggu mata kita khususnya bagi para pengguna lensa kontak. Debu vulkanik juga mengganggu jarak pandang manusia, sebab meski sudah jatuh di tanah ia masih bisa terhambur lagi ke udara akibat tiupan angin baik dari sebab alamiah maupun yang ditimbulkan dari aktivitas manusia, misalnya kala mobil melintas di jalan yang dipenuhi debu vulkanik. Karena itu sangat disarankan untuk berdiam di dalam ruangan tatkala hujan debu terjadi setidaknya selama 1 jam semenjak hujan debu mulai terjadi. Jika terpaksa berada di luar ruangan, kenakanlah masker yang menutupi hidung dan mulut. Usahakan aktivitas di luar ruangan tersebut berlangsung sesingkat dan seefektif mungkin. Tidak disarankan mengenakan kacamata hitam karena jarak pandang yang terbatas. Jika debu vulkanik mulai membuat mata kita pedih, jangan dikucek namun bersihkan mata dan wajah kita dengan air bersih. Terbatasnya jarak pandang juga mengharuskan kita mengendarai kendaraan bermotor dengan hati-hati, sebab potensi kecelakaan lalu lintas meningkat. Jalankan kendaraan kita dengan kecepatan pelan, yang selain sebagai bagian dari langkah kehati-hatian berkendara juga untuk meminimalisir hamburan debu vulkanik di jalan yang kita lintasi.

Hujan debu pekat disertai suara gemuruh memang menakutkan khususnya bagi kita yang tinggal di seputar lereng Gunung Merapi dan berdekatan dengan puncak. Maka tak ada larangan untuk mengevakuasi diri dan keluarga menuju ke titik-titik pengungsian yang telah disepakati bersama. Saat barak-barak pengungsian telah dihuni, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah setempat melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) masing-masing untuk melayani para pengungsi sebaik mungkin sesuai prosedur tetap yang telah digariskan. Selama hujan debu berlangsung usahakan untuk tetap tenang, tidak panik, tetap berfikir jernih dan tetap menyaring setiap informasi yang masuk. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dan jangan terpancing untuk ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tak jelas kesahihannya, meskipun perangkat komunikasi yang kita miliki memungkinkan untuk itu. Untuk itu upayakan guna selalu mengikuti perkembangan informasi terkini dari BPPTKG misalnya melalui media sosial semacam Twitter ataupun Facebook. Akan lebih bagus lagi jika kita turut mewartakan informasi yang sahih tersebut, yang memberitakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada Gunung Merapi, bukan justru malah membesar-besarkannya situasinya.

Gambar 5. Selalu sedia masker untuk mengantisipasi jika Gunung Merapi mendadak kembali mengalami erupsi freatik. Masker berguna agar paparan debu ke hidung kita bisa seminimal mungkin dan tak menimbulkan dampak bagi kualitas kesehatan kita, sebab produk utama erupsi freatik Merapi selama ini lebih berupa debu vulkanik. Gambar dicuplik dari Boston.com, 8 November 2010 sebagai ilustrasi.

Karena potensi bahaya terbesar erupsi freatik ada di sekitar puncak Gunung Merapi saja, tepatnya di kawasan kerucut Gunung Anyar, maka pendakian Merapi sebaiknya hanya dibatasi hingga kawasan Pasarbubar (kaki Gunung Anyar) saja. Paparan debu vulkanik produk erupsi freatik memang dapat menurunkan kualitas kesehatan manusia siapapun, namun dampak lebih besar akan dirasakan oleh anak-anak dan kalangan lanjut usia. Untuk anak-anak, saat hujan debu akibat erupsi freatik berlangsung perlu ada toleransi atas keterlambatan mereka masuk sekolah khususnya tatkala hujan debu berlangsung di pagi hari jelang jam pelajaran dimulai. Toleransi yang sama juga bisa diajukan kala mereka absen atas alasan yang sama.

Gunung Merapi memang telah berubah pasca Letusan Merapi 2010. Kini erupsi freatik telah menjadi bagian dari wajah Merapi keseharian dan sangat sulit untuk diprakirakan sebelumnya. Ini menjadi hal yang tak pernah terbayangkan sebelum 2010. Dengan Gunung Merapi telah berubah, maka kita yang berdiam di sekelilingnya dan di sekujur tubuhnya pun harus turut menyesuaikan diri dengannya. Maka marilah kita hidup ramah bersama Gunung Merapi yang telah berubah itu. Kala ia terdiam, maka tetaplah beraktivitas normal menjalankan apa yang sudah direncanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tatkala erupsi freatik terjadi, mari jalankan langkah-langkah antisipasi yang tersebut di atas.

Referensi:

Subandriyo. 2014. Aktivitas Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010, Antisipasi Terhadap Erupsi Freatik Vulkanian. Pertemuan Kelompok Studi Kawasan Merapi, Sleman 4 Januari 2014.

Thouret dkk. 2000. Toward a Revised Hazard Assessment at Merapi Volcano, Central Java. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 100 (2000), 479-502.

Hidup Ramah Bersama Merapi yang Berubah (Bagian Pertama)

Disarikan dari makalah Drs. Subandriyo, M.Si

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kebencanaan Geologi (BPPTKG),

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI

Pasca kejadian 18 November 2013 sempat muncul pertanyaan apakah peristiwa itu merupakan erupsi freatik ataukah magmatik. Jika berupa erupsi freatik, maka apa yang dimuntahkan Gunung Merapi pada saat itu lebih didominasi oleh uap air yang bercampur dengan material letusan tua (produk letusan 2010 atau sebelumnya) yang turut tersembur keluar seiring tingginya tekanan uap air. Erupsi freatik senantiasa berdurasi singkat, hanya berlangsung selama beberapa menit hingga puluhan menit, dengan produk erupsi bersuhu relatif rendah. Sedangkan bila berbentuk erupsi magmatik, maka pada saat itu Gunung Merapi memuntahkan magma segar yang bisa bermanifestasi sebagai awan panas maupun leleran lava sehingga produk erupsinya senantiasa bersuhu tinggi. Erupsi magmatik, khususnya di Gunung Merapi, senantiasa memiliki durasi yang cukup panjang mulai dari sebulan hingga beberapa tahun. Bila kejadian 18 November 2013 adalah erupsi magmatik, maka hal itu menjadi penanda meluapnya magma segar baru yang mengawali sebuah periode letusan baru pasca letusan 2010.

Dari sisi manusianya, kedua jenis erupsi itu memiliki perbedaan sifat yang bertolak belakang sehingga penyikapannya pun sungguh berbeda. Bahaya akibat erupsi freatik lebih pada kerikil dan debu vulkanik yang disemburkannya. Meski pada umumnya lebih banyak merejam tubuh dan kaki gunung, kadang debu vulkanik produk erupsi freatik ada pula yang tersebar jauh mengikuti hembusan angin hingga menciptakan hujan debu pada radius cukup jauh dari gunung. Sedangkan bahaya akibat erupsi magmatik tak hanya pada debu vulkaniknya, yang juga bisa menciptakan hujan debu pada radius cukup jauh, namun juga pada material awan panas maupun leleran lava bersuhu tinggi. Selain sanggup merusak segala yang dilintasinya, awan panas dan lava cukup mematikan bagi manusia. Letusan Merapi 2010 mendemonstrasikan dengan telanjang bagaimana hempasan awan panas merenggut korban jiwa hingga ratusan orang.

Bagaimana dengan kejadian 18 November 2013?

Kepastian Erupsi Freatik

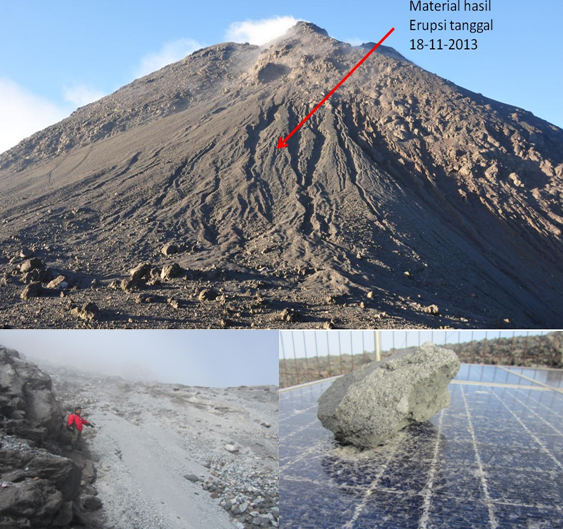

Gambar 1.Beberapa produk erupsi 18 November 2013 yang dijumpai di sekitar puncak Merapi. Atas: Bongkahan batuan beragam ukuran di kaki Gunung Anyar (kawasan Pasar Bubrah). Bawah kiri: pasir di lereng Gunung Anyar. Bawah kanan: kerikil yang mendarat di atas panel surya pada salah satu instrumen pemantau Gunung Merapi. Seluruh produk erupsi bersuhu dinginsehingga memastikan kejadian 18 November 2013 adalah erupsi freatik. Sumber : BPPTKG, 2014.

Pasca kejadian 18 November 2013 BPPTKG (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Kebencanaan Geologi) melaksanakan pendakian untuk menyelidiki lebih lanjut hakikat erupsi itu, dengan meneliti material produk erupsi yang diendapkan di sekitar puncak Gunung Merapi. Pendakian dilaksanakan pada 22 November 2013 dan berhasil menjumpai bukti yang memperkuat argumen sebelumnya, bahwa kejadian 18 November 2013 lebih merupakan erupsi freatik. Bukti itu berupa material lepas dengan ukuran bervariasi mulai dari bongkah hingga butir pasir. Material ini dijumpai mulai dari sadel kawah mati (endapan lava 1915) hingga ke jalur pendakian di sekitar Gunung Anyar, atau melampar dari elevasi 2.930 meter dpl (dari permukaan laut) hingga 2.712 meter dpl, dengan ketebalan antara 10 hingga 60 cm. Jika ditarik dalam arah garis lurus, material tersebut terbentang hingga sepanjang 377 meter. Material ini memiliki suhu yang sama dengan lingkungan sekitarnya, atau merupakan material dingin sehingga tak mungkin merupakan endapan awan panas. Material tersebut merupakan material jatuhan (fall) yang bersumber dari kubah lava 2010.

Kubah lava 2010 sendiri teramati dalam kondisi terbelah oleh retakan besar yang mengarah U320T atau dari barat laut ke tenggara. Retakan besar dengan panjang 230 meter dan lebar awal 50 meter ini melintas tepat di pusat kubah lava 2010 (yang berupa ceruk kecil mirip kawah) dan juga tepat segaris dengan ceruk di kaki kubah lava di bawah lava 1948 yang sebelumnya menjadi pusat dari erupsi freatik 22 Juli 2013. Erupsi freatik 18 November 2013 kemungkina juga menyembur dari ceruk pusat erupsi freatik 22 Juli 2013 ini, ditandai dengan semakin melebarnya ceruk hingga berdiameter 100 meter. Dari retakan besar di kubah lava 2010 itu menyembur asap solfatara (gas SO2) pekat yang bersuhu tinggi hingga 478 derajat Celcius. Tak hanya bersuhu tinggi, asap ini pun memiliki tekanan tinggi yang terindikasi dari terdengarnya suara blazer.

Gambar 2.Pusat erupsi freatik 18 November 2013 di kubah lava 2010, sebagai retakan memanjang yang membelah kubah lava dari tenggara (kiri) ke barat laut (kanan) melintasi ceruk pusat kubah (tanda panah). Ujung barat laut dari retakan ini tepat berada di titik pusat erupsi freatik 23 Juli 2013. SUmber: BPPTKG, 2014.

Tiadanya jejak magma segar khususnya yang berbentuk endapan awan panas memberikan kepastian bahwa kejadian 18 November 2013 sebagai erupsi freatik. Tekanan tinggi yang sama pula yang menggerus material letusan tua yang masih ada di sepanjang saluran magma hingga menjadi material lepas yang turut terangkut dalam erupsi. Percampuran dengan material itu pula yang membuat kolom letusan berwarna laksana kolom letusan dalam kejadian erupsi magmatik.

Dengan tiadanya magma segar yang terlibat dalam erupsi 18 November 2013, darimana sumber panas yang menyebabkan air berubah menjadi uap air bertekanan tinggi yang menggerakkan erupsi freatik ini? Pada umumnya erupsi freatik merupakan kejadian yang mengawali erupsi magmatik, sehingga pada umumnya sumber panas tersebut berasal dari magma segar yang sedang menanjak naik sehingga sudah bisa memanaskan air bawah tanah secara konduktif meski keduanya belum bersentuhan sama sekali. Dalam pemanasan konduktif, panas dari magma dihantarkan oleh batuan disekeliling saluran magma hingga mencapai air bawah tanah. Namun air bawah tanah juga dapat terpanaskan oleh gas-gas vulkanik bersuhu tinggi yang terlepaskan dari magma segar. Pemanasan oleh gas vulkanik berlangsung lebih efektif ketimbang pemanasan konduktif, mengingat batuan sejatinya merupakan penghantar panas (konduktor) yang buruk. Pemanasan oleh gas-gas vulkanik memang mungkin karena saat magma segar mulai menanjak ia juga melepaskan gas-gas vulkanik bersuhu tinggi dalam jumlah yang kian meningkat.

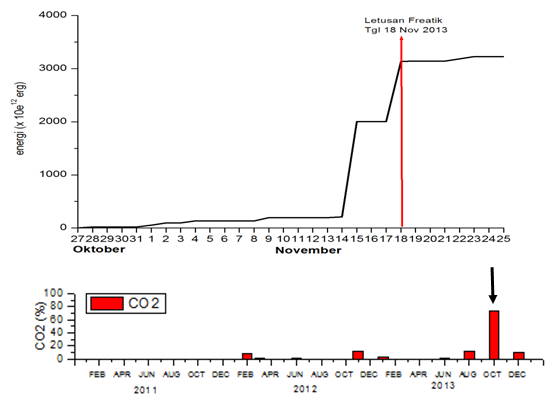

Analisa geokimia Gunung Merapi menunjukkan adanya peningkatan dramatis dalam jumlah gas karbondioksida (CO2) yang dilepaskan gunung menjelang erupsi freatik 18 November 2013. Pengukuran pada Oktober 2013 menunjukkan saat itu konsentrasi gas karbondioksida sangat tinggi, yakni mencapai hampir 70 %. Padahal pengukuran yang sama yang dilakukan dua bulan sebelumnya, yakni Agustus 2013, menunjukkan kadar gas karbondioksida hanya sekitar 10 %. Pasca erupsi freatik 18 November 2013, pengukuran sejenis pada Desember 2013 menunjukkan kadar gas karbondioksida kembali turun ke angka sekitar 10 % saja. Peningkatan dramatis ini menunjukkan kemungkinan hubungan antara tingginya konsentrasi gas karbondioksida dengan kejadian erupsi freatik 18 November 2013. Tingginya gas karbondioksida menjelang erupsi freatik 18 November 2013 mengingatkan pada tingginya kadar gas yang sama jelang Letusan Merapi 2010.

Gambar 3. Atas: energi seismik akumulatif Gunung Merapi sepanjang Oktober-November 2013. Nampak lonjakan dramatis jumlah energi sejak tiga hari sebelum peristiwa erupsi freatik 18 November 2013 terjadi, yang mencapai tujuh kali lipat nilai semula. Bawah: geokimia Gunung Merapi khususnya emisi gas karbondioksida (CO2) semenjak Februari 2011 hingga Desember 2013. Nampak lonjakan besar konsentrasinya (tanda panah) pada bulan Oktober 2013, tepat sebulan sebelum erupsi freatik 18 November 2013 terjadi. Sumber: BPPTKG, 2014.

Petunjuk lebih jelas datang dari analisa seismik (kegempaan) Gunung Merapi. Tiga hari sebelum kejadian erupsi freatik tersebut tepatnya pada 15 November 2013 terjadi peningkatan jumlah energi seismik akumulatif Merapi hingga hampir 7 kali lipat dari sekitar 300 Tera erg menjadi 2.000 Tera erg. Selama dua hari kemudian energi akumulatif ini tidak bertambah sebelum kemudian tiba-tiba melonjak lagi 1,5 kali lipat menjadi sekitar 3.100 Tera erg tepat pada hari terjadinya erupsi freatik (1 Tera erg = 1.000 Giga erg, 10 Juta erg = 1 Joule). Gejala serupa juga terdeteksi pada erupsi freatik 22 Juli 2013. Saat itu energi seismik akumulatif Merapi yang semula bernilai 2.600 Tera erg semenjak Juni 2013 tanpa ada perubahan berarti pun mendadak melonjak dramatis hingga 1,4 kali lipat sampai pada saat hari erupsi terjadi. Sebagai pembanding, pada erupsi 22 Juli 2013 sebelumnya energi seismik akumulatifnya juga cukup tinggi, mencapai sekitar 3.600 Tera erg.

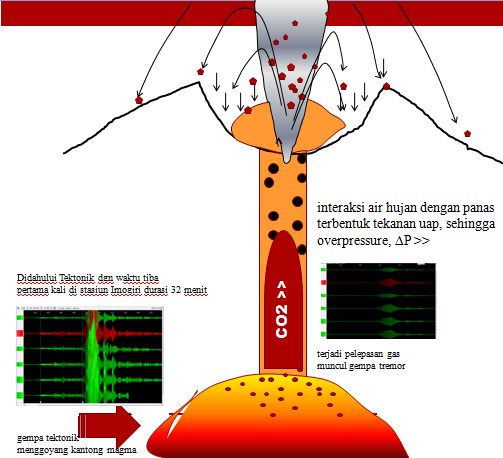

Dari lonjakan konsentrasi gas karbondioksida dan energi seismik akumulatif ini tergambar bahwa sumber panas yang menyebabkan erupsi freatik di Gunung Merapi kemungkinan besar adalah peningkatan emisi gas-gas vulkanik khususnya gas karbondioksida. Tingginya curah hujan di kawasan puncak menyebabkan air hujan meresap dan terakumulasi di dasar kawah. Air hujan lantas bertemu dengan gas karbondioksida bersuhu tinggi sehingga terpanaskan hebat hingga berubah menjadi uap. Dengan suhu gas lebih dari 400 derajat Celcius kala keluar dari lubang solfatara, jelas uap air yang terbentuk adalah uap superpanas dan bertekanan tinggi. Akumulasi uap dan peningkatan konsentrasi gas karbondioksida secara bertahap terekam sebagai getaran demi getaran seismik. Peningkatan tekanan tersebut membuat material letusan tua yang masih tersisa di dalam saluran magma mulai terlepas membentuk bongkahan-bongkahan beraneka ukuran. Reaksi berantai pun terjadilah saat bongkahan-bongkahan ini mulai menggerus dinding saluran magma hingga melepaskan material letusan tua lebih banyak lagi dan selanjutnya material yang baru terlepas ini pun menggerus dinding. Pada akhirnya kombinasi tekanan uap air superpanas dan gas karbondioksida telah demikian tinggi sehingga melampaui ambang batas kekuatan material kubah lava 2010 yang menjadi batuan penutup diatasnya. Akibatnya kubah pun terbelah menjadi dua yang lantas diikuti dengan semburan gas dan material gerusan menjadi kolom letusan.

Gas karbondioksida tersebut berasal dari magma Merapi khususnya yang ada dalam kantung/saku magma di kedalaman 1 hingga 1,7 km di bawah kawah. Bagaimana bisa terjadi peningkatan emisi gas karbondioksida bersuhu tinggi ini masih belum jelas. Yang pasti, tatkala saluran magma masih tersumbat oleh kubah lava 2010 di ujungnya maka gas panas ini tak bisa keluar dengan leluasa. Seiring dengan tingginya curah hujan di puncak seperti diperlihatkan oleh kurva curah hujan di bulan Juli dan November 2013, maka gas panas tersebut pun bertemu dengan air hujan yang meresap ke dasar kubah lava, yang memungkinkan erupsi freatik terjadi. Pada peristiwa erupsi freatik 18 November 2013 terekam adanya gempa tektonik jauh dengan episentrum di lepas pantai selatan kota Cilacap (Jawa Tengah) hanya beberapa saat sebelum erupsi. BPPTKG menduga gempa tektonik ini menjadi salah satu pemicu erupsi freatik, sebab mengguncang kantung/saku magma demikian rupa sehingga terjadi melepaskan gas karbondioksida panas dalam jumlah besar. Pelepasan tersebut menghasilkan gempa tremor yang lantas disusul dengan erupsi freatik. Namun terjadinya lonjakan energi seismik akumulatif sejak 3 hari sebelum erupsi menunjukkan faktor pemicunya bukan hanya gempa tektonik tersebut semata. Absennya gempa tektonik sebelum peristiwa erupsi freatik 22 Juli 2013 pun menjadi petunjuk bahwa tak hanya guncangan akibat gempa tektonik yang mampu melepaskan gas vulkanik panas.

Deteksi dan Peluang

Dengan erupsi freatik Merapi mungkin digerakkan oleh gas-gas vulkaniknya, bagaimana cara mendeteksi kejadian seperti ini? Apakah kejadian tersebut bisa terulang lagi ke depan? Dan apakah kejadian erupsi freatik bisa berpengaruh terhadap status aktivitas Gunung Merapi?

Gambar 4. Diagram sederhana mekanisme erupsi freatik 18 November 2013. Gangguan terhadap kantung magma membuat gas karbondioksida terlepas dalam jumlah besar menuju kepundan, bertemu dengan air hujan yang meresap dan memanaskannya hingga menjadi uap superpanas bertekanan tinggi. Tekanan uap akhirnya membelah kubah lava 2010 yang menutupinya di kepundan. Maka gas karbondioksida panas dan uap air superpanas beserta material ikutan yang tergerus pun terlontar sebagai erupsi freatik. Sumber: BPPTKG, 2014.

Bila hanya mendasarkan pada data seismik, sulit untuk memprakirakan erupsi freatik mengingat kejadian tersebut tak banyak terefleksi dalam dinamika gempa Gunung Merapi. Statistika kegempaan tidak menunjukkan perubahan signifikan menjelang terjadinya erupsi freatik, baik dalam hal jumlah maupun jenis gempa Merapi. Pada erupsi freatik 22 Juli 2013 memang terekam lonjakan gempa vulkanik dangkal (VB) dan gempa LHF. Namun dalam kejadian erupsi freatik yang lebih besar, yakni pada 18 November 2013, gempa-gempa yang sama ternyata tak mengalami lonjakan. Demikian pula pada saat terjadi erupsi freatik yang lebih kecil pada 22 Juni 2013. Jika dirunut semenjak Letusan Merapi 2010 berakhir, gunung berapi ini telah mengalami kejadian yang mirip dengan erupsi freatik (dalam intensitas jauh lebih kecil sehingga diistilahkan sebagai hembusan) ataupun kejadian erupsi freatik sebanyak lebih dari 70 kali. Setiap kejadian hembusan maupun erupsi freatik itu tidak selalu disertai dengan lonjakan gempa Merapi yang khas. Lonjakan energi seismik akumulatif seperti teramati menjelang erupsi freatik 22 Juli 2013 dan 18 November 2013 tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah gempa, mengingat jumlah energi seismik lebih berbanding lurus terhadap magnitudo gempa.

Kesulitan yang sama juga dijumpai jika hanya mengandalkan pada deformasi tubuh Gunung Merapi, baik dengan menggunakan data EDM (electronic distance measurement) maupun dengan tiltmeter. Deformasi tubuh gunung khususnya fase inflasi (penggelembungan) akan terjadi kala magma segar memasuki tubuh gunung menuju ke kepundan untuk bersiap keluar. Padahal erupsi freatik Merapi tidak melibatkan pergerakan magma segar, sehingga tidak menghasilkan deformasi yang signifikan. Pengukuran tiltmeter di Pos Plawangan serta pengukuran EDM Selo, Jrakah, Babadan dan Kaliurang hingga akhir November 2013 menunjukkan hal itu.

Gambar 5. Erupsi freatik Merapi pada 12 Desember 2013 namun intensitasnya lebih kecil dibanding erupsi 18 November 2013. Kiri: kolom erupsi seperti teramati dari pos Jrakah, membumbung setinggi 500 meter dari puncak ke arah timur. Kanan: peta sebaran debu vulkanik erupsi freatik 12 Desember 2013 yang dominan ke arah timur laut. Sumber: BPPTKG, 2013.

Karena erupsi freatik lebih digerakkan oleh peningkatan emisi gas vulkanik yang bersuhu tinggi, maka analisis geokimia menjadi salah satu kunci untuk melakukan prakiraan. Masalahnya pengukuran Gunung Merapi secara teknis lebih sulit dibanding pengukuran kegempaannya. Ada dugaan bahwa lonjakan emisi gas vulkanik Merapi mungkin menghasilkan getaran-getaran seismik yang lebih halus dan sulit direkam oleh instrumen-instrumen pengukur gempa yang saat ini bertebaran di seputar Gunung Merapi. Ada dugaan pula bahwa proses pembentukan uap air hingga bertekanan tinggi itu terjadi di dalam kawasan puncak saja, tepatnya di dalam area kerucut Gunung Anyar. Karena itu BPPTKG telah memasang instrumen tambahan di area ini dengan harapan bisa mengindra getaran-getaran yang lebih halus dan terlokalisasi hanya di Gunung Anyar saja, yang mungkin dapat menjadi penanda terjadinya erupsi freatik.

Apakah kejadian erupsi freatik Merapi bisa terulang kembali? Pada 12 Desember 2013 Gunung Merapi kembali mengalami erupsi freatik meski dengan intensitas lebih kecil dibanding erupsi 18 November 2013, secara kualitatif. Erupsi terjadi pada pukul 08:10 WIB dan menyemburkan kolom letusan berwarna kecoklatan hingga setinggi 500 meter dari puncak, yang teramati dari Pos Jrakah, yang kemudian tersebar ke arah timur laut. Debu tipis sempat menghujani Desa Cepogo dan Tarubatang (Kabupaten Boyolali) serta Desa Sidorejo dan Balerante (Kabupaten Klaten) pada pukul 08.30 WIB. Ini menunjukkan bahwa erupsi freatik Merapi tetap berpeluang terjadi. Faktor-faktor yang membuka peluangnya diantaranya tatkala peningkatan emisi gas-gas vulkanik kembali terjadi, jumlah air yang masuk ke dasar kawah bertambah dan terdapat penghalang dalam saluran magma yang memungkinkan gas vulkanik dan uap air terkungkung sementara hingga bertambah tekanannya.

Keberadaan penghalang nampaknya memegang peranan penting mengingat semenjak pertengahan Desember 2013 Jawa Tengah bagian selatan diguyur hujan sangat lebat hingga mengakibatkan bencana banjir yang merendam Kabupaten Kebumen dan Purworejo serta beberapa lokasi di Kabupaten Kulonprogo. Namun berlimpahnya air hujan saat itu tak berlanjut dengan erupsi freatik berikutnya di Gunung Merapi. Atas dasar tersebut dan dengan fakta bahwa penghalang utama dalam saluran magma, yakni kubah lava 2010, kini telah berada dalam kondisi terbelah, maka meski ke depan kemungkinan terjadinya erupsi freatik masih terbuka, namun intensitasnya barangkali takkan melampaui kejadian erupsi freatik 18 November 2013.

Dengan erupsi freatik adalah sebuah keniscayaan yang berulang di Gunung Merapi pasca Letusan Merapi 2010, apakah kejadian tersebut bakal berpengaruh terhadap status aktivitas Gunung Merapi saat ini? Silahkan ikuti dalam bagian kedua dari tulisan ini.

Referensi:

Subandriyo. 2014. Aktivitas Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010, Antisipasi Terhadap Erupsi Freatik Vulkanian. Pertemuan Kelompok Studi Kawasan Merapi, Sleman 4 Januari 2014.

Apa Bahaya Gunung Berapi?

Apa Bahaya Gunung Berapi?

Gunung berapi menghasilkan berbagai macam bahaya alam yang dapat membunuh orang dan merusak properti. Sketsa yang disederhanakan ini menunjukkan khas gunung berapi yang ditemukan di Amerika Serikat Barat dan Alaska, tapi banyak dari bahaya ini juga menimbulkan risiko pada gunung berapi lainnya, seperti yang di Hawaii. Beberapa bahaya, seperti lahar dan tanah longsor, dapat terjadi bahkan ketika gunung berapi tidak meletus. (Bahaya dan istilah dalam diagram ini yang disorot dalam huruf tebal di mana mereka dibahas dalam teks di bawah ini.)

Kolom Letusan dan Awan Letusan

Sebuah ledakan letusan eksplosif fragmen batuan padat dan cair (tephra) dan gas vulkanik ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. Fragmen batuan terbesar (bom) biasanya jatuh kembali ke tanah dalam jarak 2 mil dari kawah. Fragmen kecil (bediameter kurang dari sekitar 0,1 inci) dari gelas vulkanik, mineral, dan batu (abu) naik tinggi ke udara, membentuk kolom letusan besar. Read more…

Kelompok Studi Kawasan Merapi

Kelompok Studi Kawasan Merapi